Tutto sul tannino, una difesa dalle piante che serve per tingere i tessuti, e si trova anche nel vino, nella birra e altre bevande

Il tannino si trova nelle cortecce degli alberi e in alcuni tipi di frutta: il suo ruolo è di difendere la pianta e lo fa rendendola meno gustosa.

Contenuti

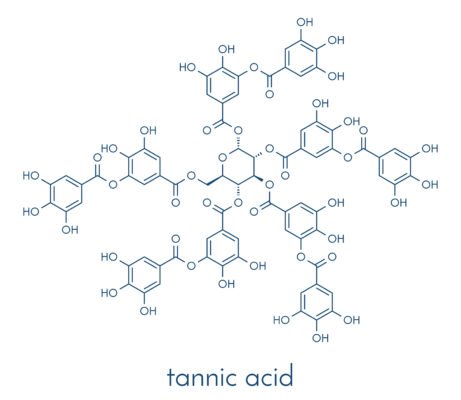

Tannino: che cos’è

È una sostanza chimica presente negli estratti vegetali, sintetizzata soprattutto a livello della corteccia. Il ruolo che svolge è difensivo rispetto all’attacco degli erbivori, rendendo meno appetibile e piacevole il gusto della pianta.

Ciò è dovuto alla capacità di precipitare le proteine, conferendo una tipica qualità astringente. Pur essendo considerata sostanza tossica, risulta innocua per l’Uomo, data la sua scarsa bio-disponibilità.

Fa parte di una classe di composti, i polifenoli, contenuti in diverse piante: sono sostanze sintetizzate nelle piante per scopo di difesa. Solubile in acqua, di sapore astringente e amarognolo è spesso presente nelle cortecce delle piante.

È una sostanza sintetizzabile, il che vuol dire che si può ottenere in laboratorio un prodotto con caratteristiche analoghe a quella naturale di origine vegetale.

Utilizzi del tannino nella storia

Si sente parlare di tannini la prima volta nel 1796, quando si utilizzano nelle concerie per la capacità di prevenirne la putrefazione da parte degli enzimi proteolitici delle pelli e favorire la formazione del cuoio.

All’azione del tannino le pelli animali reagiscono producendo collagene e altre proteine che ne impediscono la putrefazione.

Trovarono quindi impiego nella tintura e nella stampa dei tessuti, nella preparazione di lacche e inchiostri, nella chiarificazione del vino, della birra e dei succhi di frutta.

Estrarre il tannino è stata una pratica che per anni ha contribuito all’economia delle vallate alpine, ricche di boschi di castagno e quercia, la cui corteccia ne è molto ricca.

Veniva utilizzato anche per tingere la seta e per alcune applicazioni nell’industria chimica e delle vernici.

Tannino: dove si trova

È presente, oltre che nelle cortecce delle piante, in alcuni frutti, caratterizzati da un saporeastringente, che appunto viene definito tannico, come ad esempio i cachi, le nespole, la mela cotogna, l’uva, il mirtillo rosso e bianco, il melograno.

Ma soprattutto si trova nelle cortecce di alberi come la quercia, il castagno, l’abete rosso e l’acacia.

Tannino nel castagno

La corteccia e il legno del castagno ne sono particolarmente ricchi. La concentrazione può raggiungere anche il 9%: sono associati ai tessuti legnosi della pianta.

Ma dove si trova il tannino nell’albero di castagno? Il tronco dell’albero è diviso ad anelli: nella parte più interna dove passa la linfa, si deposita questa sostanza, che grazie alle sue proprietà antiossidanti, ha la funzione di difendere la pianta da muffe e funghi.

Tannino del legno

Questa sostanza permette di conservare il legno anche in caso di estrema umidità: una delle funzioni principali dei tannini è proprio quella di riuscire a conservare il legno anche in ambiente umido.

È il caso del legname utilizzato per la fabbricazione di barche: il castagno, la quercia, l’abete e l’acacia ne sono tutti ricchi e vengono usati a tal scopo, perché questa sostanza ha la capacità di non far marcire il legno.

Tannino di galla o gallico

Utilizzati sia nella concia delle pelli che nel settore alimentare, i tannini sono impiegati anche in enologia. Infatti hanno un notevole potere antiossidante e di consumo di ossigeno, proteggono gli antociani durante la vinificazione, e possono influenzare il potenziale di ossido-riduzione dei vini.

La struttura chimica è l’elemento che differenzia i tannini e li permette di classificare in grandi famiglie. E ogni famiglia è caratterizzata da una sua struttura, da cui derivano proprietà peculiari. Le tipologie più utilizzate in ambito enologico oggi sono i:

- tannini idrolizzabili

- tannini condensati, poco astringenti tendono a liberare l’aroma del vino

A loro volta, i tannini idrolizzabili si distinguono in:

- gallotannini, in ambiente acido liberano glucosio e acido gallico, e vengono estratti dalle galle, protuberanze del tronco dovute alla risposta immunitaria agli agenti patogeni della quercia (Quercus infectoria e Rhus semialata) e della tara (Caesalpinia spinosa). Sono chiari, molto astringenti e amari.

- ellagitannini, contengono acido ellagico, e vengono ottenuti dal legno di quercia (Quercus robur, Quercus petraea e Quercus alba) e di castagno (Castanea sativa). Sono scuri, meno astringenti e con un forte odore di legno.

A loro volta, i tannini condensati si distinguono in:

- proantocianidinici,presenti nelle bucce dell’acino e nei vinaccioli dell’uva (Vitis vinifera), costituiti da flavonoidi che possono liberare antocianine e altri composti insolubili.

- profisetinidinici, presenti nel legno di quebracho (Schinopsis lorentzii) e mimosa (Acacia mollissima).

In particolare, si usano quelli di galla, che hanno la capacità di favorire il processo di chiarificazione del mosto e rimediare a problemi all’ipercollatura nei vini bianchi a causa di dosaggi errati di gelatina o albumina.

Il tannico di galla, infatti, reagendo con l’ossigeno, protegge il mosto ed il vino dall’ossidazione, comportandosi come un vero e proprio antiossidante. Crea anche dei legami chimici con le proteine del vino che provocano la cosiddetta ‘flocculazione’.

Proprietà dei tannini

Oltre alla proprietà di conservare il legno, i tannini hanno molte proprietà fitoterapiche:

- antiossidanti

- astringenti

- antinfiammatorie

- antibatteriche

- antidiarroiche

- antiulcera

I tannini per via topica possono essere utilizzati per diversi disturbi:

- rigenerazione dei tessuti per piccole ferite e ustioni come vasocostrittore

- cura della dermatite e dell’acne e per ridurre l’eccesso di sebo come astringente

- anti-forfora

- emorroidi

Tannini nei cosmetici

I tannini trovano impiego nell’industria cosmetica: svolgono infatti un’azione astringente se applicata a livello cutaneo e serve per ridurre la secrezione sebacea.

Vengono utilizzati per produrre creme contro l’acne o shampoo antiforfora.

Tannino per lisciare i capelli

Si possono eliminare i capelli crespi e ottenere capelli lisci senza rovinarli, in sostituzione ai trattamenti alla cheratina.

Si tratta di un prodotto di origine totalmente vegetale e non ha controindicazioni per i capelli: si può usare su capelli danneggiati da precedenti trattamenti (come colorazioni o stirature) e non nuoce al capello, eliminando il crespo in maniera naturale.

È consigliato soprattutto a chi ha i capelli fini e biondi.

I vantaggi per i capelli sono molteplici, perché non danneggia le punte, non lascia odori sgradevoli, non danneggia e non irrita e la cute

Tannino nell’alimentazione: quali i benefici

Abbiamo visto come siano composti fenolici idrosolubili che di solito si accumulano nelle radici, nelle foglie e nella corteccia di alcune piante, oltre che in alcuni frutti.

Ad alte concentrazioni possono limitare l’assorbimento di alcuni nutrienti, ma grazie al loro potere astringente e antinfiammatorio sui tessuti, risultano molto efficaci nel trattamento della diarrea perché vasocostrittori, e come anticoagulanti nel trattamento delle emorroidi.

Hanno anche un’azione antiossidante perché sono in grado di intrappolare i radicali liberi.

Alimenti ricchi di tannini

Gli alimenti ricchi di tannini sono connotati da un sapore piccante e amaro. Presente naturalmente nell’uva e nel vino rosso, è responsabile di alcuni dei benefici effetti sulla salute di questa bevanda. Se infatti si consuma il vino rosso con moderazione, può addirittura prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

Ma i tannini sono presenti in altri alimenti come tè, caffè, spinaci, sorgo, orzo e alcuni frutti come ribes nero, uva , mele cotogne e melograni, In particolare nella buccia.

Si può trattate la diarrea infettiva, crampi intestinali, flatulenza e cattiva digestione con un infuso a base di corteccia.

In genere, queste sostanze aumentano nella frutta matura o cotta, quando la polpa e la buccia si scuriscono. Nel caco, invece, la presenza di tannini è anche nella polpa, ma diminuisce con la maturazione.

Nella mela, invece, si hanno due utilizzi: quando è cotta aumenta la concentrazione di tannini, che la rendono un alimento anti- diarrea, mentre il frutto crudo, dato l’alto contenuto di fibre presenti nella buccia, può curare la stitichezza.

Il tè nero e il tè verde hanno una diversa concentrazione di tannini, apprezzabile per il sapore più amaro e astringente: quello nero ne è più ricco. Infatti, durante la macerazione, i composti fenolici del t+ verde si trasformano in gran parte in tannini.

Controindicazioni nell’uso dei tannini

I tannini sono sostanze considerate tossiche. Di conseguenza bisogna prestare attenzione all’utilizzo di alimenti che ne sono ricchi. Dosi elevate possono essere:

- irritanti a livello dell’apparato digerente, agendo sulle mucose.

- tossiche per il fegato.

Assumeteli in maniera continuata può arrecare disturbi alla digestione e ridurre la salivazione e l’effetto lubrificante che essa comporta.

Attenzione: evitate prodotti con tannino in caso di stipsi e costipazione.

Inoltre, inibiscono l’assorbimento del ferro e dello zinco.

Controindicazioni: gli effetti antinutrizionali

Nonostante tutte le loro proprietà, sono definiti anti-nutrienti poiché possono limitare l’assorbimento di sali minerali, come ferro e zinco, e di alcune vitamine. Per ridurre l’effetto anti-nutrizionale, soprattutto se si soffre di anemia, meglio evitare di assumere vino in un pasto ricco di ferro.

Per ottimizzare l’assorbimento di minerali come il ferro, anche in una dieta vegetariana, quindi, è preferibile consumare bevande come tè, caffè e vino rosso lontane dall’assunzione di alimenti con rilevante apporto di sostanze utili per l’organismo.

Tannino nel vino

Il tannino è un componente naturale del vino. Nell’uva infatti è contenuto nel raspo, nel pedicello, nei vinaccioli e nelle bucce. La macerazione contribuisce al suo rilascio nel vino.

I migliori, in grado di contribuire all’evoluzione del vino in bottiglia, sono quelli contenuti nelle bucce. I vini rossi sono più interessati dalla sua presenza perché la macerazione delle uve è più lunga.

A che cosa servono i tannini del vino

I tannini hanno la funzione di proteggere il vino e conservarlo, oltre ad influire sul colore.

Come riconoscere i tannini nel vino

Avere tannini nel vino non vuol dire che il vino non sia di qualità, come invece si pensa.

Come è la sensazione tannica

Il sapore di tannino è simile alla mela cotogno, si percepisce sul palato e asciuga il palato. E’ una sensazione di legante.

La sensazione è simile a quella che si prova se si mastica una foglia di te, o quella che si prova mangiando i vinaccioli dell’uva.

Tannino nella birra

I gallotannini ad alta purezza permettono la stabilità fisica e organolettica della birra: questi tannini offrono le migliori prestazioni nel processo di fabbricazione della birra e vino bianco per rimuovere le proteine impure attive ed è uno stabilizzante in grado di eliminare i metalli organolettici negativi presenti.

Tannino nell’acquario

Il legno con tannino viene utilizzato negli acquari d’acqua dolce: infatti i tannini insieme agli acidi umici riescono a dare un valido contributo alla buona salute dei pesci. Sono esclusi gli acquari dove il pH deve rimanere alcalino

Forse ti potranno interessare anche questi articoli:

- La vinoterapia ovvero i cosmetici a base di vino

- Vino senza solfiti, è possibile o no?

- Usi, benefici e proprietà dell’olio di semi di uva