Alla scoperta della teoria delle segnature

Cos'è, quali sono le sue origini e tanti esempi pratici

Forse qualcuno di voi ha già sentito parlare della teoria delle segnature. Si tratta di un’antica teoria pseudo-scientifica che studia l’aspetto, o meglio, il «segno», con cui ogni elemento naturale di origine animale, vegetale o minerale si presenta, svelando in tal modo, per analogia morfologica, la sua funzione terapeutica della parte del corpo umano più simile.

Contenuti

Cos’è la teoria delle segnature

La teoria delle segnature afferma che ogni ‘segno’ porta con sé un significato (dalla forma al colore o a qualsiasi altra somiglianza) e trova analogia con un organo del corpo umano di cui cura una malattia specifica.

Il fondamento teorico della dottrina delle segnature affonda le sue origini nel pensiero di Plotino, importante filosofo fondatore del Neoplatonismo. Egli sosteneva che ci fosse un legame tra tutte le cose, dal momento che l’Universo è un unico organismo vivente e, esattamente come il corpo umano, è costituito da più parti.

Plotino sosteneva dunque che l’Uomo è una parte dell’Universo e coopera come gli animali e tutte le altre creature, ognuno in base al suo ruolo e funzione. Ogni parte, inoltre, dà del suo e riceve dalle altre, in base alle sue capacità.

Da tali interpretazioni, è facile intuire che gli Antichi concepivano il Mondo sulla base di una corrispondenza tra tutte le cose.

Più specificatamente, tali parti sono molto diverse tra loro ed ognuna compie una precisa funzione. In tutto (animali, piante, fiori, semi, pietre, organi anatomici), c’è un ‘segno’, ovvero una sorta di riconoscimento che lega tra loro le cose aventi funzioni simili.

Per tale ragione, una pianta che presenta parti somiglianti ad alcuni organi umani sarebbe utile per curare o sostenere proprio quegli organi.

Molto probabilmente, in un’epoca in cui gran parte delle persone era analfabeta, tale dottrina ebbe grande sviluppo anche come aiuto mnemonico per chi doveva imparava attraverso la semplice osservazione. Del resto, già i medici greci e poi romani, da Ippocrate in poi, curavano gli organi malati con il simile.

Signatura Rerum, cosa significa

La teoria delle segnature – dal trattato De Signatura Rerum (1622) ovvero ‘segni delle cose’, del filosofo e mistico tedesco Jacob Böhme – si riferisce all’antica credenza secondo cui sarebbe possibile determinare le proprietà medicinali e terapeutiche di alcune piante basandosi sulla loro forma esteriore.

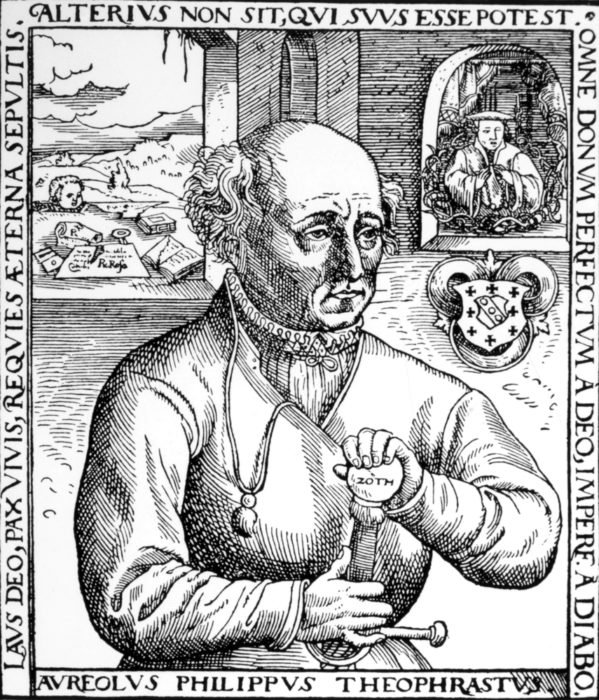

Tale teoria, diffusa nel XVI secolo dal medico e alchimista svizzero Paracelso, trova le sue fondamenta in un discorso mistico più complesso che va inquadrato all’interno di una visione filosofica panteistica secondo cui ogni cosa è permeata dalla presenza di Dio.

Dio avrebbe infatti apposto la propria firma, ovvero un segno, su ogni cosa del Creato, andando così a generare una fitta rete di analogie e corrispondenze tra le varie cose. L’interpretazione di tale simbolismo nascosto nella Natura avrebbe consentito agli uomini del passato di associare determinate piante, fiori e frutti agli organi che avevano bisogno di un intervento terapeutico, sulla base appunto di una sorta di analogia morfologica.

Rivisitata in chiave moderna, la teoria delle segnature può aiutarci a meglio comprendere le proprietà benefiche di alcuni cibi vegetali.

Teoria delle segnature, Paracelso

L’idea che nel mondo siano presenti dei segni in grado di rivelarci le virtù delle piante era già presente nell’antichità, ma è con Paracelso che quell’idea diventa una base di studio.

L’alchimista svizzero, padre della moderna farmacopea, pensava che le erbe medicinali portassero delle firme divine. Queste permettevano, a chi fosse in grado di coglierle, di sfruttarne le proprietà curative.

A differenza del principio contraria contrariis curantur (le malattie si curano con i contrari), Paracelso sosteneva che la guarigione avviene con un’azione simile alla malattia, ovvero, similia similibus curantur (i simili curano i simili). E questa teoria è alla base dell’attuale omeopatia.

Teoria delle segnature: il declino

Molto in auge nell’antichità, nel corso degli anni tale dottrina ha perso il suo significato simbolico. Durante il tardo Medioevo, e poi nel Rinascimento, alcune caratteristiche furono completamente dimenticate, mentre altre vennero utilizzate soltanto come ‘etichette’ per catalogare e archiviare le piante.

La causa principale di tale involuzione è da ricondurre alla superstizione. Lo spirito delle piante veniva infatti rifiutato a favore di spiegazioni oggettive. Ma non solo, chi faceva uso di tali rimedi veniva condannato molto severamente. Si pensi ad esempio alle sedicenti streghe condannate al rogo che, in realtà, altro non erano che erboriste.

Teoria delle segnature, la riscoperta

Fu poi nell’800 che Hahnemann (1755-1843), il medico tedesco fondatore dell’omeopatia, riportò alla luce la teoria delle segnature.

Più che altro, però, riferite alle loro manifestazioni interne (ad esempio la capacità di indurre i sintomi di una malattia) piuttosto che a quelle relative alla somiglianza esteriore con le parti fisiche a cui erano collegate.

Lo stesso Bach (1886 – 1936), durante il suo percorso di medico e poi di omeopata insoddisfatto, tornò a ristabilire l’integrità della teoria delle segnature mediante un rapporto di comunicazione percettiva tra uomo e pianta.

Teoria delle segnature: esempi

E dopo tanta spiegazione teorica e un rapido excursus storico, vediamo a questo punto degli esempi pratici che meglio rendono l’idea di questa teoria.

Teoria delle segnature, l’esempio emblematico della noce

Quando si parla della teoria delle segnature, l’esempio più classico che viene fatto è quello della noce, il cui gheriglio ha proprio la forma del cervello umano (segnatura per forma).

Ci troviamo quindi di fronte ad una caso di segnatura per forma. Studi moderni hanno effettivamente confermato che la noce è ricca di omega 3, serotonina, vitamina B6, vitamina E, zinco e rame, tutte sostanze nutritive particolarmente importanti per il cervello di cui se ne consiglia il consumo quando si è stanchi e stressati.

- Pomodoro. Tagliato a metà ricorda il cuore, con suoi quattro ventricoli. Il suo colore è rosso come il sangue. Vari studi hanno oggi confermato i suoi effetti positivi sulla circolazione e sull’organo cardiaco.ù

- Tarassaco. È una pianta erbacea perenne appartenente alla famiglia delle Asteracee dai tipici fiori di un bel giallo carico e intenso. Per la teoria delle segnature, il giallo ricorderebbe l’ittero. Pertanto, nella medicina naturale, il tarassaco tornerebbe utile per depurare il fegato e favorirne le sue funzionalità. In generale, il tarassaco si rivela poi essere un ottimo rimedio per la cura di malattie a carico di reni, fegato e cistifellea. In questo caso, si tratta quindi di segnatura per colore.

- Equiseto. Questa pianta erbacea che ricorda, nell’aspetto, la coda di un cavallo tanto da venire anche chiamata ‘coda cavallina” in passato veniva utilizzato per rinforzare i capelli (la nostra coda) e le ossa. Inoltre, poiché il suo stelo e le sue foglie contengono microcristalli di silicio, veniva anche usato per lucidare i finimenti dei cavalli.

- Eufrasia. Nota per le sue proprietà antinfiammatorie e decongestionanti viene spesso impiegata in fitoterapia ed omeopatia come decongestionante proprio della zona oculare. Si rivela infatti molto utile per lenire le palpebre, alleviare i sintomi della congiuntivite, (di origine infettiva o allergica) e per calmare le irritazioni degli occhi in generale, magari causate da vento, sole o altri agenti atmosferici irritanti.

- Salvia. La morfologia e la consistenza delle fogli> ricordano la lingua umana. Non è quindi un caso che la tradizione consiglia i decotti di questa preziosa pianta per dare sollievo a problemi relativi al cavo orale. Tale impiego viene confermato dalle qualità antisettiche e antibatteriche che le moderne ricerche hanno evidenziato per questa specie, che infatti è in grado di lenire le gengive infiammate e le lesioni delle mucose, oltre a migliorare l’alito e sbiancare i denti.

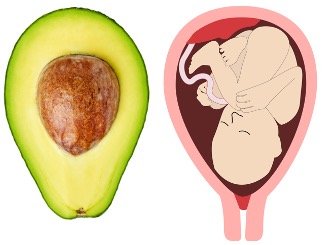

- Avocado. Questo frutto esotico ha la forma di un utero e, se tagliato trasversalmente, ricorda proprio l’immagine di un ventre materno durante la gravidanza. Il grosso seme rappresenterebbe invece il feto.

Analogia di forma a parte, è particolarmente consigliato alle donne incinta in quanto ricco di vitamine del gruppo B, tra cui riboflavina, niacina, biotina e acido folico. Pare inoltre sia molto utile per prevenire il cancro al collo dell’utero. Per far crescere il frutto di avocado servono proprio 9 mesi!

- Carota. Fin da piccoli ci sentiamo ripetere che mangiare carote fa bene alla vista. E, in effetti, le carote contengono grandi quantità di beta-carotene, precursore della vitamina A, fondamentale per la salute dell’occhio nonché utile per prevenire la degenerazione maculare causata dall’invecchiamento. Ciò che è curioso, ma che è una ulteriore riprova dell’affidabilità della teoria delle segnature, è che, osservando una rondella di carota, è facilmente percebile la sua netta somiglianza con l’occhio umano.

- Fagioli. Hanno la forma che ricorda i reni e secondo la teoria dovrebbero curarne i disturbi.

- Zenzero. La radice ha una strana forma oblunga che ricorda quella dello stomaco. Non a caso, questa radice dal sapore pungente e aromatico, da millenni viene utilizzata come rimedio erboristico in caso di problemi digestivi quali nausea, pesantezza di stomaco, gonfiore e meteorismo.

- Vite rossa. Ecco ora un esempio in cui possiamo riconoscere sia una segnatura per forma che per colore. Viene ampiamente utilizzata per proteggere e migliorare la circolazione. Il colore rosso delle foglie della pianta ricordano infatti il sangue, mentre le sue nervature richiamano i vasi sanguigni. A livello scientifico, le foglie di vite rossa contengono effettivamente principi attivi antiossidanti e vasoprotettori.

- Sedano. I suoi gambi ricordano le ossa dello scheletro umano. Il sedano, tra le varie cose, contiene silicio, ma anche quantità di sodio esattamente identiche a quelle contenute nelle ossa (circa il 23%).

Altre informazioni

Se ti ha interessato questo post, potrebbero interessarti anche:

- Tutto sugli enoliti o vini medicinali

- Tutto sulla macerazione in cucina, in cosmetica ed in fitoterapia

- Gemmoterapia: tutto il potere curativo delle gemme in questa medicina naturale

- Auricoloterapia, una pratica antichissima che affonda le sue origini nella medicina tradizionale cinese